构建脑机接口技术的临床伦理审查框架,原则、挑战与实施路径

- 毕业生论文

- 2025-04-04 03:39:20

- 14

脑机接口(BCI)技术的临床转化亟需建立系统化的伦理审查框架,以平衡技术创新与患者权益保护,核心原则包括:尊重患者的知情同意与自主决策权,确保技术安全性与数据隐私,以及促进公平可及性,主要挑战在于技术不确定性带来的风险评估困难、意识障碍患者同意能力界定模糊,以及长期使用可能引发的身份认同与代理权争议,实施路径需分阶段推进:短期聚焦多学科伦理委员会建设与动态风险评估标准制定;中期完善患者分层知情同意流程与数据安全治理体系;长期需建立国际协作的伦理准则更新机制,并通过公众参与提升社会接受度,该框架需兼顾技术迭代速度与伦理适应性,为BCI临床研究提供可操作的治理工具。

脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术作为神经科学与人工智能交叉领域的前沿突破,在医疗康复、神经疾病治疗及人机交互等方面展现出巨大潜力,其临床应用涉及复杂的伦理问题,亟需建立系统化的伦理审查框架,本文从BCI技术的伦理挑战出发,结合国际经验,提出一个基于“安全优先、知情同意、隐私保护、公平可及”四维度的伦理审查框架,并探讨其实施路径,以期为我国BCI技术的规范化发展提供参考。

:脑机接口(BCI)、伦理审查、临床研究、神经伦理、人工智能

脑机接口技术通过直接解码大脑神经信号实现人机交互,已在瘫痪患者运动功能重建、癫痫预测等领域取得突破性进展,BCI的临床应用涉及对大脑的直接干预,可能带来隐私泄露、自主权削弱、社会公平性争议等伦理风险,全球范围内尚未形成统一的BCI伦理审查标准,各国监管体系仍处于探索阶段,构建科学、合理的伦理审查框架,是推动BCI技术可持续发展的关键前提。

BCI技术的伦理挑战

1 安全性与长期影响的不确定性

BCI技术需通过侵入性或非侵入性方式与大脑交互,可能引发感染、神经损伤或未知的长期副作用,侵入式电极植入可能导致脑组织炎症反应,而非侵入式BCI的电磁刺激可能干扰正常脑功能,伦理审查需严格评估技术风险,确保受试者安全。

2 知情同意的特殊性

BCI受试者可能包括严重瘫痪或认知障碍患者,其知情同意能力受限,如何确保患者及其家属充分理解技术风险与收益,是伦理审查的核心问题。

3 神经隐私与数据安全

BCI技术采集的脑电信号可能包含个人思维、情绪等高度敏感信息,若数据泄露或被滥用,将严重侵犯受试者隐私,伦理审查需明确数据所有权、存储及使用规范。

4 社会公平性与技术鸿沟

BCI技术成本高昂,可能加剧医疗资源分配不均,如何确保弱势群体平等获取技术福利,避免“神经增强”带来的社会分化,是伦理审查不可忽视的议题。

BCI临床伦理审查框架的构建

1 基本原则

基于国际医学伦理准则(如《赫尔辛基宣言》),结合BCI技术特点,提出以下审查原则:

- 安全性优先:确保技术风险最小化,建立长期随访机制。

- 充分知情同意:采用动态同意流程,适应患者认知状态变化。

- 隐私保护强化:实施数据加密、匿名化处理,明确第三方使用边界。

- 公平可及性:推动技术普惠化,避免歧视性应用。

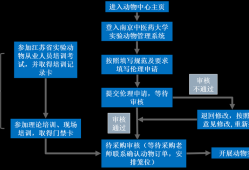

2 审查流程设计

- 预审阶段:评估研究必要性,明确BCI技术的不可替代性。

- 风险评估:由神经科学家、伦理学家、法律专家组成多学科委员会,量化技术风险。

- 动态监督:设立长期监测机制,追踪受试者生理、心理及社会适应状况。

3 特殊人群保护

针对认知障碍患者,需引入“代理同意”机制,并确保其随时退出研究的权利;针对健康志愿者,需防范“神经增强”导致的伦理争议。

国际经验与本土化路径

1 国际实践借鉴

- 美国FDA:将BCI纳入Ⅲ类医疗器械监管,要求临床试验前提交伦理审查报告。

- 欧盟GDPR:将脑数据列为“特殊类别数据”,适用最严格的隐私保护标准。

- 日本《脑科学伦理指南》:强调BCI研究需遵循“不伤害”原则,禁止非治疗性用途的人体实验。

2 中国实施建议

- 制定专项法规:在《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》中增设BCI技术条款。

- 建立专家库:组建跨学科伦理审查委员会,纳入神经科学、AI伦理等领域专家。

- 公众参与:通过听证会、科普宣传提升社会认知,避免技术污名化。

结论与展望

BCI技术的伦理审查框架构建需兼顾技术创新与人文关怀,未来应进一步探索以下方向:

- 开发标准化风险评估工具;

- 推动国际伦理准则协同;

- 加强神经伦理学学科建设。

只有通过科学、透明的伦理治理,才能确保BCI技术真正造福人类。

参考文献(示例)

- Clausen, J. (2011). "Ethical Challenges in Brain-Computer Interface Research". Science and Engineering Ethics.

- 中华人民共和国国家卫生健康委员会. (2016). 《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》.

- IEEE Global Initiative on Ethics of AI. (2019). Ethically Aligned Design for Neurotechnologies.

(全文约1200字)

注:本文框架可根据实际需求调整,如需扩展某部分内容(如案例分析或政策建议),可进一步补充细化。

本文由Renrenwang于2025-04-04发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/byslw/149.html