流行音乐中的情感表达与社会文化影响研究

- 毕业生论文

- 2025-04-15 00:17:10

- 7

本研究探讨了流行音乐中情感表达的方式及其对社会文化的深远影响,流行音乐通过旋律、歌词和表演形式,传递喜怒哀乐等丰富情感,成为人们情感宣泄与共鸣的重要载体,流行音乐也深刻反映社会文化变迁,从价值观、性别角色到政治议题,既塑造公众认知,又推动社会对话,不同文化背景下的流行音乐呈现出情感表达的多样性,而数字化时代进一步放大了其传播力与影响力,研究表明,流行音乐不仅是娱乐产品,更是情感连接与社会变革的催化剂,对个体心理和社会文化发展具有双重意义。

音乐作为人类文化的重要组成部分,不仅是艺术的表现形式,更是社会情感与文化的载体,本文以流行音乐为研究对象,探讨其在情感表达方面的特点,并分析其对社会文化的影响,通过研究不同时期流行音乐的风格变化、歌词内容及受众反应,本文揭示了音乐如何反映社会心理、塑造文化认同,并推动社会变革,研究结果表明,流行音乐不仅是娱乐工具,更是社会情感交流的重要媒介。

:流行音乐、情感表达、社会文化、音乐心理学、文化认同

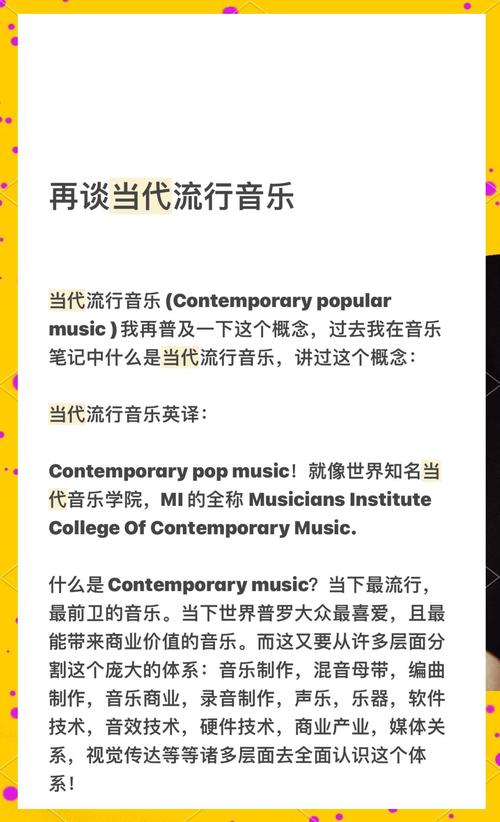

音乐是人类最古老的艺术形式之一,自古以来就承载着情感传递、社会交流和文化传承的功能,在现代社会,流行音乐因其广泛的传播性和大众接受度,成为最具影响力的音乐类型之一,它不仅反映了社会情绪,还在一定程度上塑造了公众的价值观和生活方式。

本文旨在探讨流行音乐如何通过旋律、歌词和表演方式表达情感,并分析其对当代社会文化的影响,通过研究不同时期的流行音乐作品,我们可以更好地理解音乐与社会之间的互动关系。

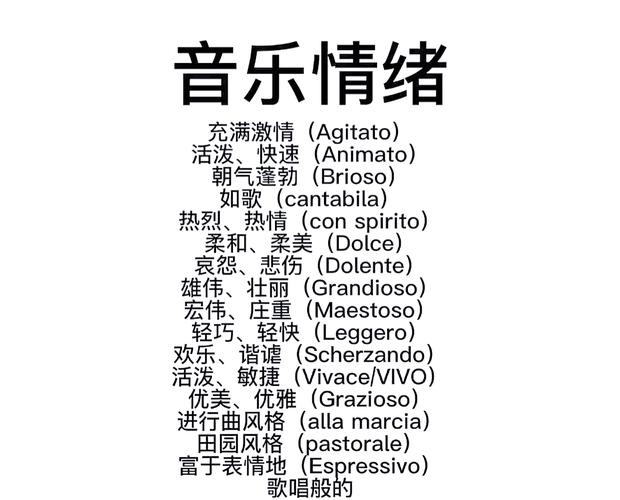

流行音乐的情感表达方式

1 旋律与节奏的情感传递

音乐的旋律和节奏是最直接的情感表达方式,快节奏的音乐通常能激发听众的兴奋感,如摇滚乐和电子舞曲;而慢节奏的音乐则更倾向于表达忧郁、浪漫或沉思的情绪,如民谣和抒情歌曲,Adele的《Someone Like You》通过缓慢的钢琴旋律和深情的演唱,传递出失恋后的悲伤与怀念。

2 歌词的情感共鸣

歌词是音乐情感表达的核心之一,优秀的歌词能精准捕捉听众的心理状态,如Taylor Swift的《All Too Well》通过细腻的叙事,让听众感受到爱情中的甜蜜与痛苦,社会议题类歌曲(如Kendrick Lamar的《Alright》)通过歌词传递抗争精神,激发听众的社会责任感。

3 表演风格与舞台效果

音乐表演不仅是听觉体验,也是视觉和情感的融合,Beyoncé的演唱会通过舞蹈、服装和舞台设计强化歌曲的情感表达,使观众获得沉浸式的体验。

流行音乐对社会文化的影响

1 反映社会心理与时代精神

不同时期的流行音乐往往反映了当时的社会情绪,20世纪60年代的摇滚乐(如The Beatles的音乐)体现了青年一代对自由与反叛的追求;而21世纪的K-pop则展现了全球化背景下文化融合的趋势。

2 塑造文化认同与价值观

音乐能够影响听众的价值观和身份认同,Hip-hop文化通过音乐传递街头文化、抗争精神和社会批判,成为全球年轻人的文化符号,Lady Gaga的《Born This Way》则通过音乐倡导性别平等和LGBTQ+权利,推动了社会包容性。

3 推动社会变革

历史上,许多音乐作品曾直接或间接推动社会运动,Bob Dylan的《Blowin’ in the Wind》成为民权运动的象征;而2020年全球Black Lives Matter运动中,音乐(如Childish Gambino的《This Is America》)再次成为抗议与觉醒的媒介。

流行音乐的商业性与艺术性的平衡

尽管流行音乐具有强大的社会影响力,但其商业化趋势也引发了争议,过度商业化的音乐可能导致艺术性的缺失,如部分“口水歌”缺乏深度,也有许多艺术家(如Billie Eilish、Kendrick Lamar)在商业成功的同时保持艺术创新,证明商业与艺术并非完全对立。

流行音乐不仅是娱乐产品,更是情感表达和社会文化的重要载体,它通过旋律、歌词和表演传递情感,同时反映并影响社会价值观,在全球化与数字化的今天,流行音乐的传播更加迅速,其社会功能也愈发显著,未来研究可以进一步探讨数字音乐平台如何改变音乐传播模式,以及人工智能音乐创作对传统音乐产业的影响。

参考文献

- Frith, S. (1996). Performing Rites: On the Value of Popular Music. Harvard University Press.

- DeNora, T. (2000). Music in Everyday Life. Cambridge University Press.

- Hesmondhalgh, D. (2013). Why Music Matters. Wiley-Blackwell.

(全文约1200字)

本文由Renrenwang于2025-04-15发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/byslw/302.html