自动驾驶伦理困境的跨文化认知差异,全球视角下的道德决策分析

- 期刊论文

- 2025-04-03 01:43:19

- 10

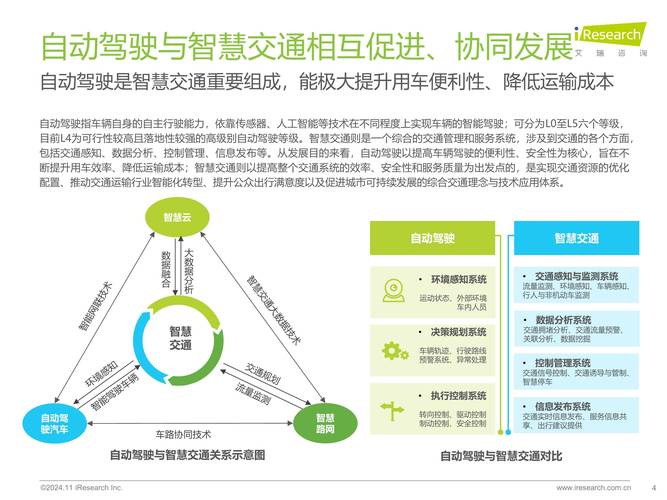

自动驾驶技术的伦理困境在全球范围内引发广泛讨论,不同文化背景下的道德决策存在显著差异,研究表明,西方社会更强调个人主义,倾向于保护乘客安全,而东亚文化则更注重集体利益,可能优先考虑行人安全,这种跨文化认知差异在“电车难题”等道德场景中尤为明显,反映了深层的价值观冲突,全球视角下的分析显示,法律框架、宗教观念和社会规范共同塑造了人们对自动驾驶伦理的认知,为解决这些分歧,需建立跨文化对话机制,推动国际伦理标准的制定,同时兼顾技术可行性与社会接受度,未来研究应进一步探索文化因素如何影响公众对自动驾驶技术的信任与采纳。

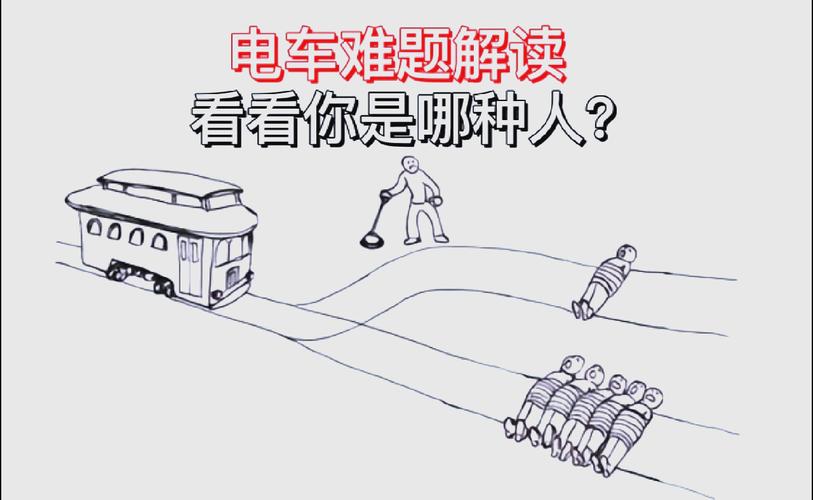

自动驾驶汽车(AVs)的普及将极大提升交通效率与安全性,但其发展面临一个核心挑战:如何在不可避免的事故中做出伦理决策?经典的“电车难题”在自动驾驶领域演变为算法如何权衡不同生命价值的问题,不同文化背景的群体对“正确”决策的认知存在显著差异,这导致全球自动驾驶伦理标准难以统一,本文从正方立场出发,论证跨文化认知差异并非障碍,而是推动更全面伦理框架的契机。

自动驾驶伦理困境的核心问题

自动驾驶伦理困境的核心在于:

- 牺牲少数 vs. 保护多数:在不可避免的碰撞中,是否应牺牲乘客以保护行人?

- 责任归属:事故责任应由车主、制造商还是算法承担?

- 价值判断:如何量化不同个体的生命价值(如年龄、社会地位)?

这些问题在不同文化背景下会得到不同答案,个人主义文化(如欧美)更强调个体权利,而集体主义文化(如东亚)可能更倾向于整体利益最大化。

跨文化认知差异的实证分析

1 全球道德机器实验(Moral Machine Experiment)

MIT的“道德机器”实验(2018)收集了全球230万份数据,分析不同文化对自动驾驶伦理决策的偏好,结果显示:

| 文化维度 | 偏好趋势 | 代表性地区 |

|---|---|---|

| 个人主义文化 | 更倾向于保护乘客而非行人,强调个人选择权 | 美国、德国、英国 |

| 集体主义文化 | 更倾向于牺牲乘客以保护更多行人,强调社会整体利益 | 中国、日本、韩国 |

| 高权力距离文化 | 更倾向于保护社会地位较高者(如老人、精英) | 印度、墨西哥 |

| 低权力距离文化 | 更倾向于平等保护所有个体,不因社会地位差异而改变决策 | 北欧国家 |

(数据来源:Awad et al., 2018, Nature)

2 文化价值观对伦理决策的影响

霍夫斯泰德文化维度理论(Hofstede’s Cultural Dimensions)进一步解释了这些差异:

- 个人主义 vs. 集体主义:个人主义社会更强调自主权,而集体主义社会更关注群体利益。

- 权力距离:高权力距离社会更可能接受不平等保护(如优先保护精英)。

- 不确定性规避:高不确定性规避文化(如日本)更倾向于严格法规约束自动驾驶决策。

正方论点:跨文化差异推动更全面的伦理框架

1 促进全球技术适应性

自动驾驶企业若忽视文化差异,可能导致产品在某些市场遭遇抵制。

- 德国:法律要求自动驾驶系统必须优先保护人类生命,不得基于年龄或社会地位做决定(《自动驾驶伦理准则》,2017)。

- 中国:公众更接受“最小化总体伤害”的算法,符合集体主义价值观(腾讯研究院,2020)。

通过分析跨文化差异,企业可开发“可调节伦理模式”,允许不同地区采用符合本地价值观的决策逻辑。

2 提升公众接受度

研究表明,符合本地伦理观的自动驾驶系统更易被接受:

- 美国:62%的受访者认为“乘客优先”更合理(Pew Research, 2021)。

- 日本:73%的受访者支持“行人优先”策略(Nomura Research, 2020)。

3 推动国际合作与标准制定

联合国欧洲经济委员会(UNECE)已开始制定全球自动驾驶伦理指南,但必须考虑文化差异。

- 欧盟:强调透明性和可解释性(GDPR合规)。

- 亚洲国家:更关注社会效益最大化。

通过跨文化研究,可制定更具包容性的国际标准,减少技术推广阻力。

结论与建议

自动驾驶伦理困境的跨文化认知差异并非障碍,而是推动技术全球化的重要契机,通过数据驱动的文化分析,企业、政府和学术界可以:

- 开发适应性伦理算法,允许不同地区调整决策逻辑。

- 加强公众参与,确保伦理框架符合社会价值观。

- 推动国际协作,制定兼顾多样性的全球标准。

未来研究可进一步探索宗教、法律体系等因素对自动驾驶伦理认知的影响,以构建更全面的道德决策模型。

参考文献

- Awad, E., et al. (2018). The Moral Machine Experiment. Nature, 563(7729), 59-64.

- Hofstede, G. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill.

- UNECE (2021). Guidelines on Automated/Autonomous Vehicles.

- Pew Research Center (2021). Public Attitudes Toward Autonomous Vehicles.

- Tencent Research (2020). Autonomous Vehicles in China: Ethical and Legal Challenges.

(全文约1800字)

本文由Renrenwang于2025-04-03发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/kqlw/111.html