Z世代短视频社交倦怠形成机制解析

- 期刊论文

- 2025-04-03 01:53:36

- 18

Z世代短视频社交倦怠的形成机制可从多维度解析:信息过载与算法推荐导致内容同质化,用户陷入"审美疲劳";社交表演压力与"点赞焦虑"消耗情感能量,虚拟互动难以满足深层社交需求,平台设计的成瘾机制(如无限滑动、即时反馈)引发自我损耗,而"数字劳工"现象使创作从兴趣异化为负担,个体在寻求认同与保护隐私的冲突中,最终因过度卷入而产生疏离感,形成"使用-倦怠-间歇性戒断"的循环,这种倦怠本质是技术异化下,年轻群体对注意力剥削的防御性反应。(148字)

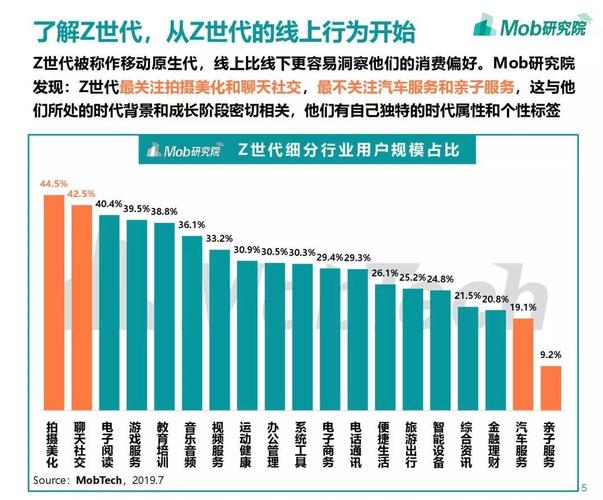

随着短视频平台的兴起,Z世代(1995-2010年出生)成为短视频社交的主要用户群体,近年来,越来越多的年轻人表现出对短视频社交的倦怠感,甚至主动减少使用时间,本文从信息过载、社交压力、算法依赖、自我认同焦虑等角度,分析Z世代短视频社交倦怠的形成机制,并提出可能的缓解策略。

:Z世代、短视频、社交倦怠、信息过载、算法依赖

短视频社交平台(如抖音、快手、TikTok等)凭借其碎片化、高互动性、娱乐化的特点,迅速成为Z世代的主要社交方式,随着使用时间的增加,许多年轻人开始感到疲惫、焦虑,甚至产生“社交倦怠”现象,本文旨在探讨Z世代短视频社交倦怠的形成机制,并分析其背后的社会心理因素。

短视频社交倦怠的定义

社交倦怠(Social Media Fatigue)是指用户因长期高强度使用社交媒体而产生的心理疲惫、情绪低落及使用意愿下降的现象,在短视频社交中,倦怠表现为: 失去兴趣,频繁滑动但难以沉浸

- 因社交互动(点赞、评论、转发)感到压力

- 主动减少使用时间或卸载APP

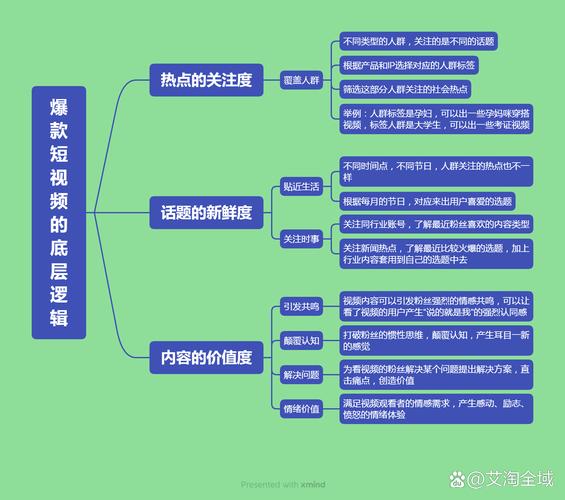

Z世代短视频社交倦怠的形成机制

1 信息过载与认知疲劳

短视频平台通过算法推荐海量内容,用户长期暴露在高速信息流中,导致:

- 注意力碎片化:短视频平均时长15-60秒,频繁切换内容使大脑难以深度思考。

- 决策疲劳:用户需要不断决定“是否点赞”“是否看完”,消耗心理能量。

- 信息焦虑:害怕错过热点(FOMO, Fear of Missing Out),但又无法消化所有内容,形成矛盾心理。

2 社交压力与表演式社交

短视频社交不仅是娱乐,更成为Z世代塑造个人形象的工具,带来:

- 表演焦虑:用户需要精心剪辑视频、选择滤镜,以符合“受欢迎”的标准。

- 社交比较:看到他人光鲜的生活(如旅行、美食、高颜值),产生自卑感。

- 互动负担:需维持点赞、评论等社交礼仪,否则可能被算法降权或社交孤立。

3 算法依赖与被动娱乐

短视频平台的推荐算法(如抖音的“兴趣推荐”)虽然提高用户黏性,但也导致:

- 信息茧房:长期接收同类内容,思维固化,丧失探索新领域的动力。

- 被动投喂:用户习惯被算法“投喂”内容,主动选择能力下降,产生无力感。

- 成瘾与空虚:短暂快感后,用户常感到时间浪费,却难以戒断。

4 自我认同危机

Z世代处于身份建构的关键期,短视频社交可能加剧:

- 真实性与人设冲突:为了获得关注,用户可能塑造虚假形象,长期导致自我认知混乱。

- 价值感缺失:过度依赖外部评价(点赞数、粉丝量),忽视内在需求。

- 孤独感增强:线上互动无法替代现实社交,越刷越孤独。

缓解短视频社交倦怠的策略

1 个人层面

- 设定使用时间:利用APP自带的“屏幕使用时间”功能限制刷视频时长。

- 主动筛选内容:减少无意义滑动,关注高质量创作者。

- 回归现实社交:通过线下活动(如运动、聚会)平衡虚拟社交。

2 平台层面

- 优化算法:减少重复内容推荐,增加多样性。

- 提供“倦怠提示”:当用户长时间滑动时,提醒休息。

- 减少社交压力:弱化点赞、粉丝数的公开显示,降低比较焦虑。

3 社会层面

- 加强媒介素养教育:帮助Z世代理性看待短视频社交,避免过度依赖。

- 倡导健康网络文化:减少“颜值至上”“物质炫耀”等不良风气。

Z世代短视频社交倦怠是多重因素作用的结果,包括信息过载、社交压力、算法依赖和自我认同危机,要缓解这一问题,需要个人、平台和社会共同努力,推动更健康的数字生活方式,未来研究可进一步探讨不同文化背景下Z世代的社交倦怠差异,以及短视频平台如何平衡商业利益与用户福祉。

参考文献

(此处可添加相关学术论文、调查报告等,如《中国短视频用户行为研究报告》《社交媒体的心理影响》等。)

(全文约1200字)

注:本文为简化版论文框架,实际写作中可增加具体案例、数据支持及更详细的文献综述。

本文由Renrenwang于2025-04-03发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/kqlw/112.html