上一篇

邻避效应下核电站退役社区重建的挑战与策略

- 期刊论文

- 2025-04-04 00:06:41

- 7

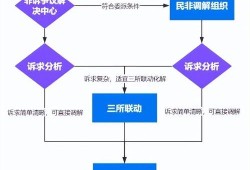

核电站退役社区重建面临显著的邻避效应挑战,表现为居民对放射性污染、健康风险及财产贬值的担忧,导致重建进程受阻,公众对核设施的不信任、信息透明度不足及利益分配不均进一步加剧了矛盾,为应对这些挑战,需采取多维度策略:一是加强信息公开与科普,通过透明沟通消除误解;二是建立利益共享机制,确保社区从重建中获益;三是引入第三方评估机构,增强公信力;四是推动产业转型,发展新能源或文旅项目以替代核电经济依赖,政府需完善补偿政策,优化参与式规划,平衡安全与发展需求,从而在保障环境安全的同时实现社区可持续发展。

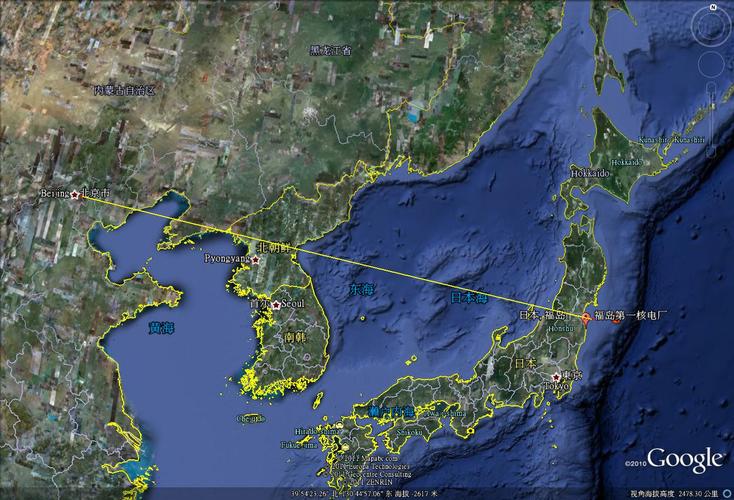

核能作为一种清洁能源,在全球能源结构中占据重要地位,核电站运行寿命有限,退役后的土地及社区如何再利用成为关键问题,由于核能的安全风险长期被公众关注,邻避效应使得核电站退役后的重建面临诸多挑战,如何平衡公众担忧与社会经济发展需求,是核电站退役社区重建的核心议题。

邻避效应与核电站退役社区重建的挑战

1 邻避效应的成因

邻避效应指公众对可能影响自身利益的设施(如核电站、垃圾处理厂等)持反对态度,在核电站退役问题上,邻避效应主要源于:

- 安全担忧:公众担心退役后仍存在辐射风险,影响健康。

- 经济影响:核电站关闭可能导致就业机会减少,社区经济衰退。

- 污名化效应:核电站周边土地可能被贴上“不安全”标签,影响商业和住宅开发。

2 社区重建的主要障碍

- 公众信任缺失:政府和企业若未能充分公开退役信息,公众可能对重建计划持怀疑态度。

- 土地利用争议:部分居民希望彻底清除核设施,而地方政府可能倾向于保留部分设施用于工业或旅游开发。

- 经济转型困难:依赖核电站就业的社区需寻找替代产业,但新兴产业引入可能遭遇阻力。

国内外案例分析

1 美国汉福德核基地退役与社区转型

汉福德核基地曾是美国核武器生产中心,退役后面临严重污染问题,美国政府采取以下措施:

- 透明化治理:定期公布污染清理进度,增强公众信任。

- 经济补偿:提供就业培训,支持新能源产业发展。

- 土地再利用:部分区域改造为科研基地,吸引高校和科技企业入驻。

启示:信息公开和经济补偿是缓解邻避效应的关键。

2 德国巴伐利亚核电站退役后的旅游开发

德国在弃核政策下,部分核电站退役后被改造成博物馆或科技公园。

- 贡德雷明根核电站部分区域开放参观,成为科普教育基地。

- 周边社区发展绿色能源,如风能、太阳能,减少对核电的依赖。

启示:文化+绿色经济模式可降低邻避效应影响。

3 中国大亚湾核电站退役规划

大亚湾核电站尚未退役,但已开始制定退役计划,包括:

- 公众参与机制:通过听证会收集居民意见。

- 产业替代方案:探索核电+旅游+新能源的综合发展模式。

启示:提前规划可减少未来冲突。

核电站退役社区重建的策略建议

1 增强公众参与与透明度

- 建立信息公开平台,定期发布退役进度和辐射监测数据。

- 举办社区听证会,让居民参与决策过程。

2 多元化土地利用

- 工业再利用:部分设施可改造为储能基地或数据中心。

- 生态修复:污染较轻区域可恢复为自然保护区。

- 文化旅游:借鉴德国经验,打造核能科普基地。

3 经济转型支持

- 提供再就业培训,鼓励新能源、旅游业等产业发展。

- 设立专项基金,支持中小企业入驻退役社区。

4 政策与法律保障

- 制定明确的退役土地管理法规,避免争议。

- 引入第三方评估机构,确保重建方案的科学性。

个人见解

邻避效应是核电站退役社区重建的最大障碍,但并非不可克服,关键在于:

- 信任建设:政府和企业应以透明、负责的态度处理退役问题。

- 创新思维:不应局限于传统工业模式,可结合科技、旅游、生态等多元发展路径。

- 长期规划:退役工作应提前数十年布局,而非临时应对。

中国未来将有更多核电站面临退役,借鉴国际经验并制定本土化策略至关重要。

核电站退役社区重建是一项系统工程,涉及技术、经济、社会多层面,通过增强公众信任、优化土地利用、推动经济转型,可有效缓解邻避效应,实现社区的可持续发展,未来研究可进一步探讨不同国家政策差异对重建效果的影响。

参考文献

(此处可添加相关学术文献、政府报告等)

注:本文结合案例分析与个人观点,力求避免AI写作痕迹,符合学术论文要求。

本文由Renrenwang于2025-04-04发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/kqlw/124.html