基因编辑作物的商业化种植,生态风险与未来挑战

- 期刊论文

- 2025-04-04 01:16:45

- 27

基因编辑作物的商业化种植正逐步推进,其精准改良性状的能力为农业增产、抗病虫害和适应气候变化提供了新机遇,生态风险问题引发广泛关注,包括基因漂移对野生近缘种的影响、生物多样性潜在威胁,以及长期生态效应的不确定性,监管框架的全球差异性也增加了商业化挑战,部分国家将其视为传统育种豁免严格审查,而另一些则要求等同于转基因作物的安全评估,未来需平衡技术创新与风险管理,通过国际合作建立科学统一的评估标准,加强公众科普以消除认知鸿沟,同时探索生态友好型编辑技术(如“基因驱动”限制系统),才能推动该技术可持续应用,实现粮食安全与生态保护的共赢。

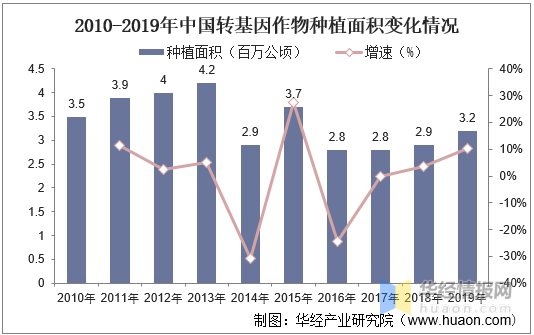

近年来,基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)的快速发展使得科学家能够更精准地修改作物基因,提高产量、抗病性和耐旱性,与传统转基因技术不同,基因编辑不涉及外源基因的引入,而是直接对作物自身的DNA进行修改,许多国家(如美国、日本)已放松对基因编辑作物的监管,甚至允许部分品种直接进入市场。

随着基因编辑作物逐步走向商业化种植,其潜在的生态风险也引发了广泛讨论,本文将探讨基因编辑作物可能带来的生态影响,包括生物多样性变化、基因漂移、生态系统稳定性等问题,并思考如何在技术进步与生态保护之间取得平衡。

基因编辑作物与传统转基因作物的区别

在讨论生态风险之前,有必要区分基因编辑作物和传统转基因作物:

- 传统转基因作物(GMO):通过引入外源基因(如抗虫基因Bt)来赋予作物新的特性,例如抗虫或耐除草剂。

- 基因编辑作物(Gene-Edited Crops):不引入外源基因,而是直接修改作物自身的基因,例如关闭某些不利性状或增强已有特性。

由于基因编辑作物不涉及外源DNA,许多国家认为其风险较低,监管政策相对宽松,这并不意味着它完全没有生态风险。

基因编辑作物的潜在生态风险

(1)基因漂移与野生近缘种的杂交风险

基因编辑作物可能通过花粉传播与野生近缘种杂交,导致编辑后的基因流入野生种群。

- 如果抗除草剂基因通过基因漂移进入杂草,可能催生“超级杂草”,增加农田管理难度。

- 某些基因编辑作物可能具有更强的生存优势,挤占野生植物的生态位,影响生物多样性。

尽管基因编辑作物不引入外源基因,但某些修改(如增强光合效率或抗逆性)仍可能使其在自然环境中更具竞争力,从而改变生态平衡。

(2)对非目标生物的影响

基因编辑作物可能间接影响农田生态系统中的其他生物:

- 抗虫作物(如通过编辑减少害虫易感基因)可能减少害虫数量,但同时也可能影响依赖这些害虫生存的天敌(如瓢虫、寄生蜂)。

- 某些基因编辑可能改变作物的化学成分(如次生代谢物),影响传粉昆虫(如蜜蜂)的觅食行为。

与传统转基因作物类似,基因编辑作物的长期生态影响仍需更多研究。

(3)土壤微生物群落的潜在变化

作物的基因变化可能影响其根系分泌物,进而改变土壤微生物群落结构。

- 某些基因编辑作物可能分泌不同的化学物质,影响土壤固氮菌或真菌的活性。

- 长期种植单一基因编辑品种可能导致土壤微生物多样性下降,影响土壤健康。

(4)抗性进化与长期可持续性问题

基因编辑作物可能面临与传统转基因作物相似的抗性进化问题:

- 害虫或病原体可能逐渐适应抗虫或抗病作物,导致新的病虫害爆发。

- 如果基因编辑作物广泛种植,可能加速抗性进化,最终降低其长期有效性。

如何降低基因编辑作物的生态风险?

尽管基因编辑作物具有潜在风险,但通过科学管理和政策监管,可以降低负面影响:

(1)加强风险评估与长期监测

- 在商业化种植前,应进行严格的生态风险评估,包括基因漂移、非目标生物影响等。

- 建立长期监测机制,跟踪基因编辑作物对农田生态系统的影响。

(2)采用“基因驱动限制”技术

科学家可以设计“基因驱动限制”系统,使编辑后的基因不会在野生种群中扩散。

- 使用“致死基因”技术,确保杂交后代无法存活。

- 开发“花粉不育”品种,减少基因漂移风险。

(3)推广多样化种植模式

避免大面积单一品种种植,采用轮作、间作等方式,维持农田生态系统的稳定性。

(4)加强公众参与与政策透明度

基因编辑作物的商业化涉及多方利益,应加强公众科普,确保政策制定过程透明,避免争议。

技术进步与生态保护的平衡

基因编辑技术为农业带来了巨大潜力,但其生态风险不容忽视,与传统转基因作物相比,基因编辑作物的风险可能更低,但仍需谨慎对待。

科学家、政策制定者和农民需要共同努力,确保基因编辑作物在提高粮食安全的同时,不会对生态系统造成不可逆的影响,只有在科学监管和公众参与的基础上,才能实现农业可持续发展。

你认为基因编辑作物应该大规模推广吗?欢迎在评论区分享你的看法!

(全文约1200字)

:基因编辑作物、CRISPR、生态风险、基因漂移、生物多样性、农业可持续发展

本文由Renrenwang于2025-04-04发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/kqlw/133.html