无人机蜂群攻防博弈,智能对抗下的战略建模与防御策略

- 期刊论文

- 2025-04-04 02:05:02

- 11

无人机蜂群攻防博弈是当前智能对抗领域的前沿课题,其核心在于通过分布式协同与动态博弈实现战术优势,攻防双方围绕蜂群系统的自主决策、通信抗干扰、任务分配等维度展开对抗,攻击方可能采用电子压制、网络入侵或物理拦截等手段,而防御方则需构建弹性通信网络、动态路径规划及智能诱骗等策略,战略建模需结合博弈论、多智能体强化学习等技术,模拟蜂群在复杂环境下的对抗演化,量化评估集群生存率与任务完成度,未来防御体系将趋向"感知-决策-响应"闭环,融合边缘计算与群体智能,以应对高动态、强对抗场景下的蜂群威胁,为反无人机技术提供新的理论支撑与解决方案。

无人机蜂群攻防的新时代挑战

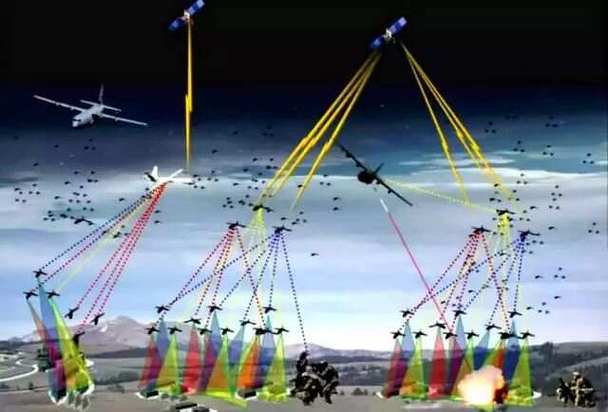

在当代军事科技领域,无人机蜂群技术正以前所未有的速度发展,这种由数十甚至数百架小型无人机组成的协同作战系统,正在彻底改变传统攻防格局,蜂群无人机凭借数量优势、低成本、高冗余度和智能协同能力,能够执行复杂战术任务,对传统防御系统构成严峻挑战,防御方也在积极研发反制措施,双方形成了一种动态博弈关系,本文将从博弈论角度分析这种攻防对抗,揭示其中的战略互动规律,并探讨有效的防御策略。

无人机蜂群攻击的特点与优势

无人机蜂群之所以成为颠覆性威胁,源于其独特的作战特性。数量优势使得传统点防御系统难以应对—击落几架无人机对整体蜂群影响甚微。分布式智能让蜂群能自主调整队形和战术,没有单一关键节点可被打击。低成本特性使攻击方可承受较高战损比,而防御成本往往远高于攻击成本。多功能性使蜂群能同时执行侦察、干扰、打击等多样化任务。

典型实例:2020年亚美尼亚与阿塞拜疆冲突中,阿塞拜疆使用土耳其制造的"旗手"无人机蜂群,成功压制了亚美尼亚的传统防空系统,展示了蜂群战术的实战效能。

防御方面临的挑战与困境

面对无人机蜂群,传统防空系统显露出明显不足,雷达系统难以同时追踪大量低空小型目标;导弹拦截成本过高,可能造成"百万美元导弹打千美元无人机"的经济失衡;电子干扰措施可能被蜂群自适应能力抵消,更复杂的是,攻击方可采用混合策略,结合电子战、网络攻击和物理打击,形成多维度饱和攻击。

成本对比分析:一套先进防空系统价值数千万美元,而组成蜂群的商用级无人机单价可能仅数千美元,即使拦截成功率高达90%,剩余10%的无人机仍可能造成重大破坏,这种不对称经济效应是防御方面临的核心困境。

博弈论模型构建:攻防双方的策略互动

运用博弈论分析无人机蜂群攻防,可将问题抽象为不完全信息动态博弈,攻击方策略集包括蜂群规模(小/中/大)、攻击波次(单次/多波次)、战术队形(集中/分散)等;防御方策略集则包含硬杀伤(激光/导弹)、软杀伤(干扰/黑客)、被动防御(伪装/加固)等组合。

构建收益矩阵时需考虑多种因素:攻击成功率、防御成本、目标价值、误伤风险等,一个简化模型可能包含以下关键参数:

- 攻击方收益 = 目标破坏价值 × 成功率 - 无人机成本 × 损失数量

- 防御方收益 = 资产保全价值 - 防御成本 - 损伤修复成本

纳什均衡分析:在这种非零和博弈中,往往不存在纯策略均衡,双方需要根据对手可能策略随机化自己的选择,形成混合策略均衡,攻击方可能以一定概率选择不同规模的蜂群攻击,而防御方则相应调整不同防御手段的资源配置比例。

分层防御体系:博弈论指导下的解决方案

基于博弈分析,有效的蜂群防御不应依赖单一手段,而需构建多层次、自适应的防御体系:

- 远程探测层:结合雷达、光电和声学传感器网络,提高早期预警能力

- 电子对抗层:使用定向能武器和宽频干扰,破坏蜂群通信与导航

- 近程拦截层:部署高射速武器如微波炮和激光防御系统

- 被动防御层:关键设施加固、伪装和分散部署

案例应用:以色列"铁穹"系统改进版结合雷达探测、电子干扰和导弹拦截,对抗哈马斯的无人机威胁,展示了分层防御的有效性,系统可根据威胁评估动态分配资源,优先拦截最具危险的无人机,体现了博弈论中的最优资源分配原则。

未来趋势与技术创新方向

无人机蜂群攻防博弈将持续升级,未来可能出现以下发展:

- 人工智能深化应用:双方都将采用更先进的机器学习算法进行实时策略优化

- 群体智能对抗:可能出现防御型无人机群,形成"群对群"对抗模式

- 跨域协同作战:结合网络战、太空侦察和地面火力的一体化防御体系

- 生物启发技术:模仿自然界群体行为(如鸟群避障)开发新型防御算法

技术前瞻:美国DARPA的"进攻性蜂群战术"项目与"拒止环境协同作战"项目,正探索在GPS拒止环境下蜂群的自主协同能力,这将进一步加剧攻防博弈的复杂性。

个人见解与政策建议

从博弈论视角看,无人机蜂群防御本质上是资源分配优化问题,我认为有效的防御策略应注重以下几点:

- 成本平衡原则:发展低成本拦截手段,如电磁脉冲或高功率微波武器,逆转经济不对称

- 智能预测能力:利用大数据和AI预判攻击模式,实现防御前置

- 军民融合:商业反无人机技术(如机场防护)可快速转化军事用途

- 国际规则构建:推动无人机军控谈判,限制蜂群武器扩散

值得警惕的是,随着技术民主化,非国家行为体可能获得蜂群攻击能力,这将极大增加防御复杂性,防御策略必须兼具技术韧性和政策灵活性,形成"技术+战术+规则"的综合应对体系。

动态均衡中的安全博弈

无人机蜂群攻防博弈反映了现代战争日益复杂的智能对抗特性,博弈论模型揭示了这种对抗中策略互动的内在规律,为防御体系设计提供了理论框架,未来防御成功的关键在于自适应能力—能够快速学习并调整对抗不断演变的蜂群威胁,这场攻防竞赛没有终极解决方案,只有持续创新和动态平衡,这正是博弈论在安全领域永恒价值的体现。

技术手段之外,或许我们需要重新思考:在无人机蜂群时代,真正的安全不在于绝对防御,而在于构建稳定的战略威慑和危机管控机制,这正是博弈论给予我们的深层启示。

本文由Renrenwang于2025-04-04发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/kqlw/138.html