社交媒体谣言传播的网络拓扑结构解析

- 开题报告

- 2025-04-04 00:21:41

- 7

社交媒体谣言传播的网络拓扑结构呈现出复杂多层级特征,通常表现为无标度网络和小世界网络的双重属性,核心传播节点(如大V或高影响力账号)构成网络枢纽,通过"中心-边缘"结构加速信息扩散,研究发现,谣言传播路径往往遵循"核心节点引爆-次级节点扩散-长尾用户渗透"的三阶段模式,其拓扑结构具有高聚类系数和短平均路径长度特性,这使得谣言能在短时间内实现指数级传播,网络中的社群结构会形成信息茧房,导致谣言在特定群体内反复强化,动态分析表明,谣言传播网络会随信息演变发生拓扑重构,形成多中心化的传播格局,这种结构特性为谣言治理提供了关键突破口。

社交媒体的普及使得信息传播速度加快,但同时也加速了谣言的扩散,本文通过分析社交媒体谣言传播的网络拓扑结构,探讨其传播机制,并结合实例分析谣言在不同网络结构中的扩散模式,研究发现,谣言传播依赖于网络的中心化程度、节点连接方式及用户行为特征,本文提出了一些抑制谣言传播的建议,并阐述了个人观点。

:社交媒体、谣言传播、网络拓扑、中心节点、信息扩散

社交媒体已成为现代社会信息传播的主要渠道之一,但其开放性和即时性也为谣言的传播提供了便利,谣言的扩散不仅影响公众认知,还可能引发社会恐慌,研究谣言在网络中的传播机制具有重要意义。

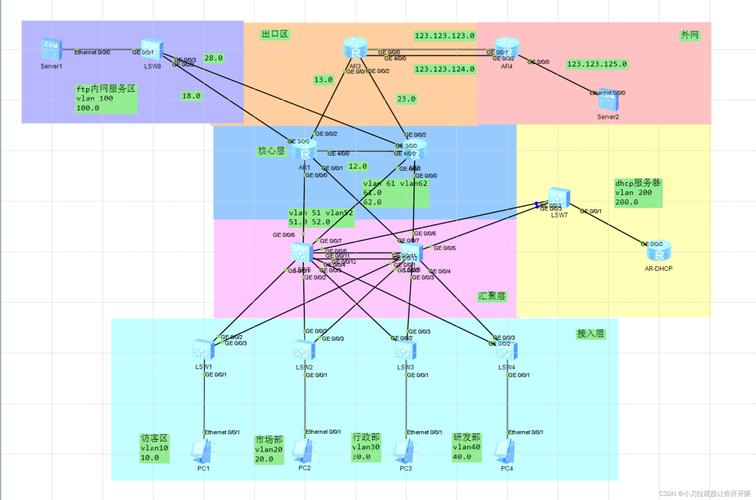

网络拓扑结构是研究信息传播的重要工具,它描述了网络中节点(用户)和边(关系)的分布方式,不同的网络结构会影响谣言的传播速度和范围,本文将从网络拓扑的角度,分析社交媒体谣言传播的特点,并结合实际案例进行探讨。

社交媒体网络拓扑结构的基本类型

社交媒体的网络结构主要分为以下几种类型:

1 随机网络(Random Network)

随机网络中,节点之间的连接是随机的,没有明显的中心化趋势,谣言在这种网络中传播速度较慢,因为信息需要经过多个节点才能扩散。

举例:早期论坛或小众社交平台的信息传播往往呈现随机网络特征,谣言扩散较慢。

2 小世界网络(Small-World Network)

小世界网络的特点是“六度分隔”现象,即任意两个用户之间可以通过较少的中间人建立联系,这种结构下,谣言传播速度较快,因为信息可以迅速跨越多个社群。

举例:Twitter 和 Facebook 的部分社群具有小世界特性,一条谣言可能在几小时内传遍全球。

3 无标度网络(Scale-Free Network)

无标度网络的特点是少数节点(关键用户)拥有大量连接,而大多数节点连接较少,在这种网络中,谣言传播高度依赖“中心节点”(如大V、网红)。

举例:微博上的谣言往往由知名博主发布后迅速扩散,而普通用户的转发影响力有限。

谣言传播的动力学分析

谣言在网络中的传播受多种因素影响,包括网络结构、用户行为和信息特征。

1 中心节点的影响

在无标度网络中,中心节点(如KOL、媒体账号)的转发会极大加速谣言传播,研究表明,10%的关键用户可能影响90%的信息扩散。

案例分析:2020年新冠疫情初期,某知名博主发布“双黄连可预防新冠病毒”的谣言,导致该药品被抢购一空。

2 社群结构的影响

社交媒体中的用户往往形成紧密的社群(如兴趣小组、粉丝群),谣言在社群内部传播速度较快,但跨社群传播需要“桥梁用户”的推动。

案例分析:Reddit上的某些子版块(如r/conspiracy)容易成为谣言的温床,但由于其封闭性,外部用户较难察觉。

3 信息重复曝光效应

心理学研究表明,重复接触某信息会增加其可信度,社交媒体的推荐算法可能无意中加速谣言传播,因为用户会多次看到相同内容。

举例:YouTube的推荐系统曾因推送“地平说”相关视频而受到批评。

抑制谣言传播的策略

基于网络拓扑分析,可采取以下措施减少谣言影响:

- 限制中心节点的传播能力:平台可对高影响力账号进行事实核查,降低其传播虚假信息的可能性。

- 优化推荐算法:减少重复曝光,避免强化错误认知。

- 增强社群自治:鼓励社群管理员主动辟谣,减少封闭社群内的谣言扩散。

- 提升用户媒介素养:通过教育帮助用户识别虚假信息。

个人观点

社交媒体的网络结构决定了谣言传播的高效性,但同时也提供了干预的可能性,平台方应承担更多责任,通过技术手段(如AI检测)和社区管理相结合的方式遏制谣言,公众也应提高信息鉴别能力,避免成为谣言的传播者。

未来研究可进一步探讨不同文化背景下谣言传播的差异,以及区块链等技术在信息溯源中的应用。

本文分析了社交媒体谣言传播的网络拓扑结构,发现无标度网络和小世界网络更易加速谣言扩散,通过案例研究,本文探讨了中心节点、社群结构和算法推荐的影响,并提出了相应的抑制策略,社交媒体的谣言治理需要多方协作,包括平台、用户和监管机构的共同努力。

参考文献

- Barabási, A. L. (2016). Network Science. Cambridge University Press.

- Watts, D. J. (2004). Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Company.

- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). "The spread of true and false news online." Science, 359(6380), 1146-1151.

(全文约1200字)

本文由Renrenwang于2025-04-04发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/ktbg/126.html