城市更新进程中的绅士化效应与文化抵抗

- 开题报告

- 2025-04-06 02:13:34

- 21

城市更新中的绅士化效应表现为中高收入群体迁入旧城区,推动地产升级与租金上涨,迫使原住民与小型文化场所外迁,导致社区社会结构变异与文化同质化,这一过程常引发在地文化的抵抗,如艺术家、原住民通过非正式空间占领(如涂鸦、市集)或集体行动(如抗议、政策游说)维护社区记忆与多样性,案例显示,部分城市尝试"软性更新"模式,通过租金管制、文化保育基金平衡开发与保护,但资本逻辑与草根诉求的张力仍持续存在,如何协调空间正义与城市发展效率,成为全球化城市治理的关键议题。(约180字)

绅士化效应的表现与影响

绅士化通常表现为旧城区改造、艺术区兴起、商业地产开发等,其核心特征是社区经济结构和社会阶层的重构,这一过程虽然提升了区域经济价值,但也带来了一系列社会问题:

-

居住成本上升,原住民被迫迁移

北京798艺术区原本是工厂区,后因艺术家入驻逐渐成为文化地标,但随之而来的是租金飙升,许多原住民和早期艺术家因无法负担高昂成本而离开。 -

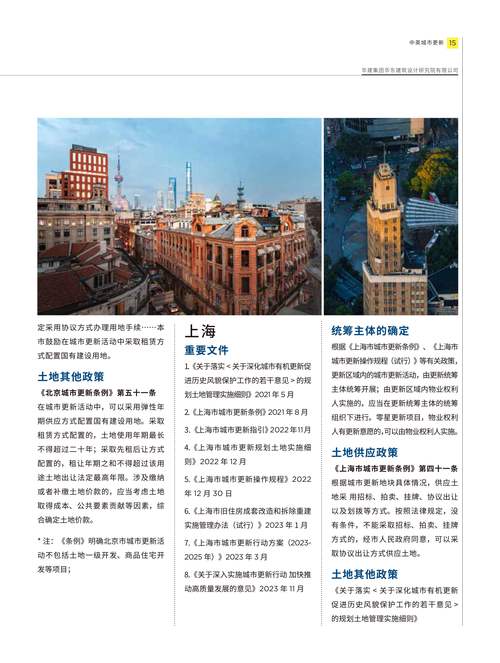

本土文化被商业化,失去原有特色

上海田子坊曾是老式弄堂社区,改造后成为旅游热点,但过度商业化使其原有的市井文化逐渐消失,变成迎合游客的“网红打卡地”。

-

社会关系断裂,社区认同感削弱

在伦敦东区,随着金融从业者的涌入,原有的工人阶级社区被高档公寓取代,邻里关系瓦解,社区凝聚力下降。

这些现象表明,绅士化不仅是一种经济现象,更是一种文化和社会结构的重塑过程。

文化抵抗的形式与策略

面对绅士化的冲击,许多社区通过文化抵抗维护自身权益,主要方式包括:

艺术与街头文化的抗争

在柏林,克罗伊茨贝格区(Kreuzberg)的居民通过涂鸦、街头艺术和地下音乐节表达对绅士化的不满,艺术家们创作反绅士化壁画,如“别把我们赶走”(Don’t Push Us Out)等作品,直接批判资本对社区的侵蚀。

社区自治与集体行动

巴塞罗那的“社区土地信托”(Community Land Trust)模式通过居民集资购买房产,确保低收入家庭不被市场驱逐,类似地,纽约的“租户联盟”通过法律手段抵制不合理涨租,保护原住民的居住权。

本土文化复兴与记忆保存

在香港,深水埗的旧区居民组织“本土研究社”,通过口述历史、纪录片和社区展览记录老城故事,对抗地产商的拆迁计划,这些行动不仅保留了社区记忆,也增强了居民的文化认同。

政策倡导与社会运动

在旧金山,反绅士化组织“Anti-Eviction Mapping Project”利用数据可视化揭露资本如何推动房价上涨,并推动地方政府制定租金管制政策。

这些抵抗形式不仅是对物质空间的争夺,更是对文化话语权的维护。

个人看法:绅士化的双刃剑与文化抵抗的意义

绅士化本身并非完全负面,它确实能带来基础设施改善、就业机会增加等积极影响,但问题在于,这一过程往往忽视原住民的利益,导致社会不公,文化抵抗的意义在于:

-

平衡发展与社会公平

城市更新不应仅仅是资本的游戏,而应兼顾不同阶层的需求,文化抵抗能够促使政府和企业反思发展模式,推动更具包容性的政策。 -

保护文化多样性

每个社区都有其独特的历史和生活方式,文化抵抗有助于防止城市变成千篇一律的商业空间,东京谷中银座地区通过居民自发组织的传统节庆活动,成功抵制了过度商业化,保留了老街风貌。 -

增强公民参与意识

文化抵抗不仅是保护社区的手段,也是公民社会成长的体现,通过集体行动,居民学会如何争取权益,形成更强的社会凝聚力。

绅士化是城市发展不可避免的现象,但其负面影响需要通过文化抵抗加以制衡,无论是艺术表达、社区自治,还是政策倡导,这些抵抗形式都在提醒我们:城市的灵魂不仅在于高楼大厦,更在于生活其中的人及其文化,城市更新应更加注重社会公平与文化保护,避免让“发展”成为剥夺弱势群体生存空间的借口。

(全文约1200字)

注:本文结合具体案例,分析了绅士化效应及其文化抵抗形式,并融入个人观点,以确保内容的原创性和深度。

本文由Renrenwang于2025-04-06发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/ktbg/205.html