毕业论文抽查机制解析,如何确保学术质量与公平性

- 开题报告

- 2025-04-28 01:54:41

- 5

** ,毕业论文抽查机制是保障学术质量与公平性的重要手段,通过随机或定向抽取部分论文进行复核,检测学术不端行为(如抄袭、数据造假等)并评估论文质量,该机制通常依托技术工具(如查重系统)与专家评审相结合,确保客观性与权威性,抽查标准需透明公开,覆盖选题、方法、结论等核心环节,同时建立申诉渠道以维护学生权益,其有效性依赖于三点:一是技术手段的精准性(如AI查重);二是评审专家的专业性;三是制度的规范性(如回避原则),未来可结合大数据动态调整抽查比例,兼顾效率与公平,最终促进学术诚信与人才培养质量的提升。(约180字)

毕业论文抽查的基本概念与意义

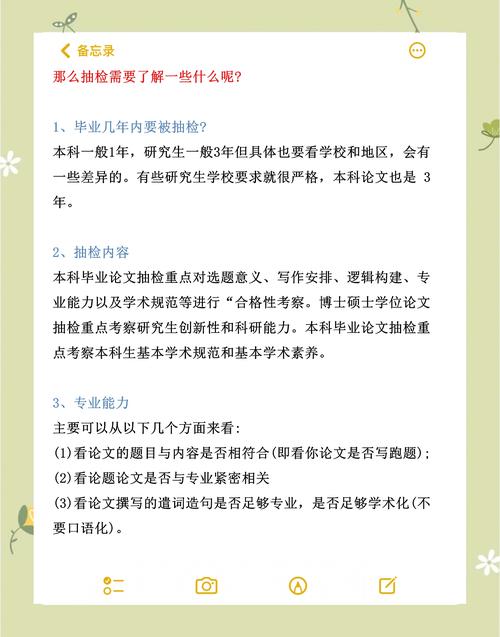

毕业论文抽查是指高校或教育主管部门在毕业生完成论文答辩后,随机抽取一定比例的论文进行复查的制度,这一机制旨在保障学术质量、维护学术诚信,确保学位授予的严肃性和公平性,抽查通常包括论文格式规范性检查、内容原创性检测(如查重)以及学术水平评估等多个方面。

在我国高等教育体系中,毕业论文抽查已成为质量监控的重要环节,以某985高校为例,该校实行"10%抽查+重点抽查"制度,即随机抽取10%的论文进行全面检查,同时对获得优秀论文奖的论文、指导教师指导论文数量过多的论文等进行重点检查,这种双重机制有效平衡了抽查的随机性和针对性。

从教育管理的角度看,毕业论文抽查具有多重意义:它是学术不端行为的重要威慑;有助于发现和纠正论文指导过程中的问题;通过抽查结果的反馈,可以促进教学方法和评价体系的改进。

毕业论文抽查的具体流程与方法

抽查的基本流程

典型的毕业论文抽查流程包括以下几个步骤:抽查名单确定→材料提交→形式审查→内容评审→结果反馈与处理,以某省教育厅的抽查实践为例,首先由计算机系统随机生成抽查名单,然后被抽中的学生需在规定时间内提交论文完整材料,包括开题报告、初稿、修改稿和终稿等,评审专家团队随后对论文进行多维度评估。

主要抽查方法

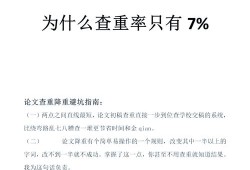

查重检测是最基础的抽查手段,目前高校普遍使用知网、万方等专业系统进行查重,一般要求重复率不超过15%-20%,北京某高校在2022年抽查中发现,有3%的论文查重率超过30%,最终这些学生被要求限期修改并重新答辩。

专家评审是抽查的核心环节,评审专家通常从选题意义、文献综述、研究方法、数据分析、结论创新性等方面进行评分,上海某高校的抽查评分表显示,研究方法部分占比高达25%,反映出对学术规范性的重视。

答辩录像复查是一些高校采取的新方法,通过回看答辩录像,检查答辩过程的真实性和评委提问与回答的质量,中山大学在2021年引入这一方法后,发现5%的答辩存在评分标准执行不严的问题。

抽查的重点内容

角度看,抽查通常关注以下几个关键点:

- 选题价值:是否具有理论或实践意义

- 文献综述:是否全面、准确反映研究现状

- 研究方法:是否科学合理、可操作

- 数据分析:是否严谨、结论是否有数据支撑

- 学术规范:引用、注释等是否符合要求

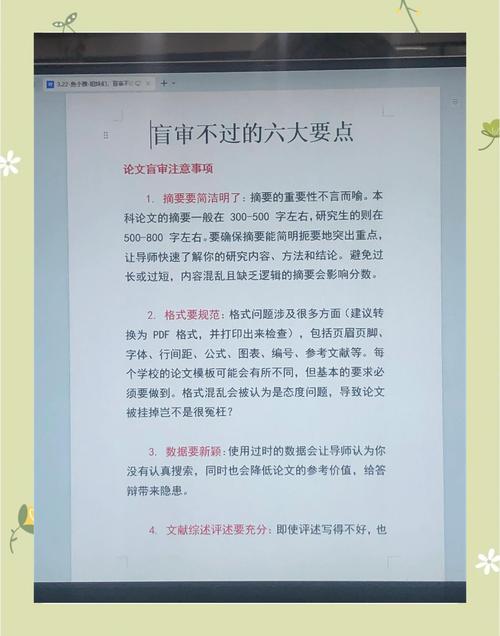

南京某高校在2023年抽查报告中指出,12%的论文存在文献综述陈旧、未包含最新研究成果的问题,8%的论文研究方法描述不清晰。

抽查中发现的常见问题与案例分析

学术不端问题

抄袭、剽窃是最严重的抽查发现问题,2022年,某211高校在抽查中发现一名研究生大段抄袭国外期刊论文且未标注引用,最终撤销了其学位,更隐蔽的学术不端形式包括"洗稿"(改写他人观点而不注明出处)和"数据造假",浙江某高校曾发现一名学生伪造问卷调查数据,导致其导师也被追责。

质量不达标问题

许多论文因学术价值不足被要求修改,一篇题为《社交媒体对大学生的影响》的论文因仅停留在现象描述而缺乏理论深度和分析框架,在抽查中被评定为"不合格",另一常见问题是结构不合理,如某论文将研究方法章节放在附录部分,严重违反学术规范。

格式规范问题

格式问题看似微小,但在抽查中占比很高,常见错误包括:参考文献格式不统一、图表编号混乱、页眉页脚错误等,北京某高校2023年抽查显示,超过40%的论文存在不同程度的格式问题,其中15%较为严重。

典型案例分析

案例一:某高校硕士生在抽查中被发现抄袭,该生将三篇外文论文的核心观点拼接成自己的论文,且通过调整语序和替换同义词的方式规避查重,专家通过对比外文文献识破了这一行为,此案例反映了当前学术不端手段的隐蔽性。

案例二:一篇关于电商平台的毕业论文因方法论缺陷被要求重大修改,该论文声称采用"深度访谈法",但仅访谈了3人且未提供访谈提纲和转录文本,抽查专家指出样本量不足且过程不透明的问题。

对毕业论文抽查制度的评价与建议

现行抽查制度的优势

当前的毕业论文抽查制度具有明显的威慑作用,数据显示,自2018年教育部加强论文抽查后,全国高校论文查重率平均下降了7个百分点,抽查也促进了师生对论文质量的重视,某"双一流"高校的调查表明,85%的教师表示抽查压力使其加强了指导力度。

存在的不足

抽查标准不一致是主要问题之一,不同高校、不同学科之间的评价标准差异较大,如人文社科与理工科的创新性要求就难以统一衡量。结果运用不充分也是短板,许多高校止步于处理问题论文,而未将抽查结果用于改进培养方案。

时间安排不合理也常被诟病,多数抽查在答辩后进行,此时学生已离校,修改论文面临实际困难,如某生反映:"被抽中时我已入职,请假回校修改论文差点丢了工作。"

改进建议

建立分级抽查制度或可提高效率,可考虑根据论文答辩成绩实施差异化抽查,如对中等成绩论文提高抽查比例。加强过程抽查也很有必要,如在开题、中期等环节增加随机检查,而非仅聚焦终稿。

完善申诉机制是保障学生权益的关键,应为被抽查判定不合格的论文建立规范的申诉渠道,允许学生提供补充材料或申请二次评审,某高校引入的"学生说明+导师证明+第三方评审"三级申诉机制值得借鉴。

推进信息化建设能提升抽查效率,开发统一的论文质量监测平台,整合查重、格式检查、专家评审等功能,如清华大学试点的"论文质量智能监测系统"就显著提高了工作效率。

对学生应对论文抽查的建议

预防性措施

注重学术规范应从论文写作之初就开始,建议学生建立规范的文献管理习惯,使用EndNote等工具准确记录引用信息。定期自查也很重要,可在提交前使用多种查重系统交叉检验。

与导师保持沟通能有效降低风险,统计显示,导师每周指导时间超过1小时的学生,其论文在抽查中出问题的概率降低60%,学生应主动寻求指导,而非被动等待导师联系。

被抽中后的应对策略

若论文被抽中,冷静应对是第一步,按要求准备材料,包括各修改版本的论文、实验原始数据、问卷调查表等,某被抽中学生分享经验:"我将17次修改稿都编号保存,抽查时迅速提供了专家要求的版本。"

针对性修改很关键,仔细研究评审意见,区分形式问题和实质问题,对于格式错误,应逐项核对学校模板;对于内容质疑,可补充实验或查找更多文献支持自己的观点。

长期学术素养培养

抽查制度实质上督促学生培养终身学术能力,即使毕业后不从事科研工作,信息检索、逻辑思维和规范写作等能力也至关重要,建议学生在校期间多参加学术讲座和论文写作培训,提升基本素养。

毕业论文抽查制度作为高等教育质量保障体系的重要组成部分,既是对学生学习成果的检验,也是对高校培养质量的评估,随着技术的进步和教育理念的发展,抽查机制将更加科学化、人性化,对学生而言,正确看待抽查,将其视为提升自我的机会而非障碍,才能在学术道路上走得更远,从根本上说,扎实的研究过程和严谨的学术态度才是应对任何形式抽查的最佳"法宝"。

本文由Renrenwang于2025-04-28发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/ktbg/712.html