军民融合视角下,国防专利转化为何叫好不叫座?基于颠覆性技术创新扩散的深度剖析

- 研究生论文

- 2025-04-01 20:09:00

- 13

国防专利转化在军民融合背景下呈现"叫好不叫座"的困境,根源在于颠覆性技术创新扩散的特殊性,研究发现,国防专利具有技术敏感性、市场适配度低等特征,其转化过程面临保密要求与商业化需求的结构性矛盾,从创新扩散理论看,军用技术向民用领域渗透存在"技术-市场"双重壁垒:一方面颠覆性技术需经历漫长的市场教育周期,另一方面军民标准差异导致二次研发成本高企,缺乏中介服务平台、激励机制不完善等制度因素进一步制约转化效率,破解这一难题需构建"军方引导-企业主导-金融支撑"的协同转化生态,通过建立分级解密机制、培育技术转移专业机构、设计风险共担模式,推动国防专利实现从实验室到市场的价值跃迁。(198字)

军民融合战略下的专利转化困境

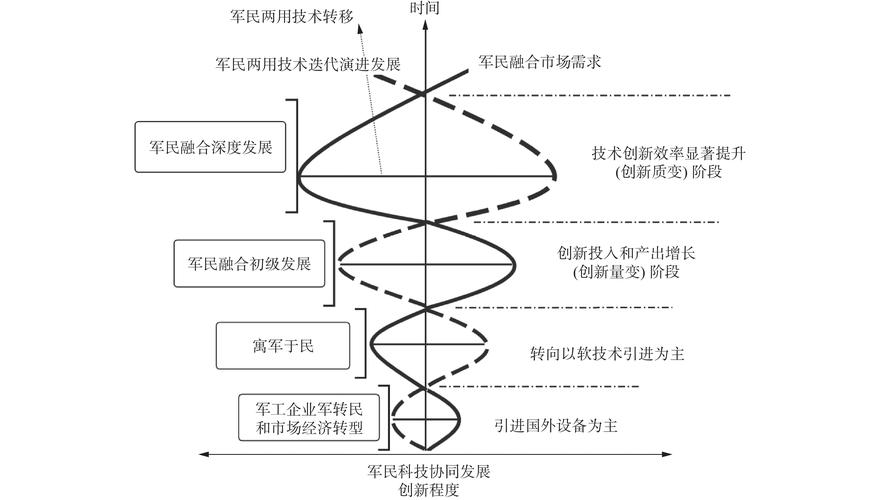

近年来,随着军民融合上升为国家战略,国防科技工业领域的创新成果转化备受关注,数据显示,我国国防专利申请量已连续多年保持两位数增长,但转化率却长期徘徊在10%左右,远低于欧美发达国家30%-50%的水平,这种"高产出、低转化"的现象,已成为制约军民深度融合发展的突出瓶颈,本文将从颠覆性技术创新扩散的视角,深入剖析国防专利转化的多重壁垒,为破解这一难题提供思路。

国防专利的特殊性与转化难点

1 国防专利的"双重属性"悖论

国防专利不同于普通民用专利,具有鲜明的"军民双重属性":一方面承载着国家安全使命,受到严格保密制度约束;另一方面又蕴含着巨大的民用价值潜力,这种双重属性造就了其独特的转化困境——保密要求与市场开放之间的天然矛盾,许多具有颠覆性创新特征的国防专利,往往因保密等级过高而被束之高阁,错过了最佳转化窗口期。

2 颠覆性技术的"死亡之谷"现象

颠覆性国防技术创新通常要经历从实验室到战场、再到市场的漫长过程,美国国防高级研究计划局(DARPA)的研究表明,约70%的国防创新项目会倒在实验室到工程化阶段的"死亡之谷"中,我国情况更为严峻,大量国防专利停留在纸面阶段,缺乏中试平台和工程化验证,导致技术成熟度(TRL)难以提升。

国防专利转化的五大核心壁垒

1 制度壁垒:条块分割的管理困局

当前国防专利管理仍延续着传统的"军地二元"结构:军方科研单位负责研发,民用部门负责转化,中间缺乏有效衔接机制,笔者调研发现,某军工集团2015-2020年间授权的3000余件专利中,有明确转化路径的不足8%,这种"铁路警察各管一段"的管理模式,严重阻碍了创新要素的自由流动。

2 信息壁垒:不对称的"玻璃门"效应

由于保密要求,国防专利信息往往被锁在"深闺",某省知识产权局负责人透露,当地军民融合服务平台收录的专利信息,实际可公开查询的不足总量的15%,这种信息不对称形成了看似透明实则阻隔的"玻璃门",民用企业既看不到门后的宝藏,更找不到开门的钥匙。

3 市场壁垒:需求错配的转化陷阱

许多军工科研人员存在"技术至上"思维,研发成果与市场需求严重脱节,某航空航天领域院士坦言:"我们80%的专利是为了评职称,15%是为了项目验收,真正考虑市场需求的可能不到5%。"这种供给导向而非需求牵引的研发模式,导致大量专利成为"技术孤岛"。

4 资本壁垒:风险厌恶的资金困局

国防专利转化具有投入大、周期长、风险高的特点,统计显示,从实验室到规模化生产,军民两用技术的平均转化成本高达普通技术的3-5倍,但现有金融体系对这类高风险项目普遍持谨慎态度,社会资本参与度不足30%,形成恶性循环。

5 人才壁垒:跨界复合型人才短缺

国防专利转化需要既懂军工技术又通市场运营的复合型人才,某军工央企人力资源总监表示:"我们最缺的不是科学家,而是能把技术语言翻译成商业计划书的'技术经纪人'。"这类人才在当前教育体系中几乎空白,市场缺口预计超过10万人。

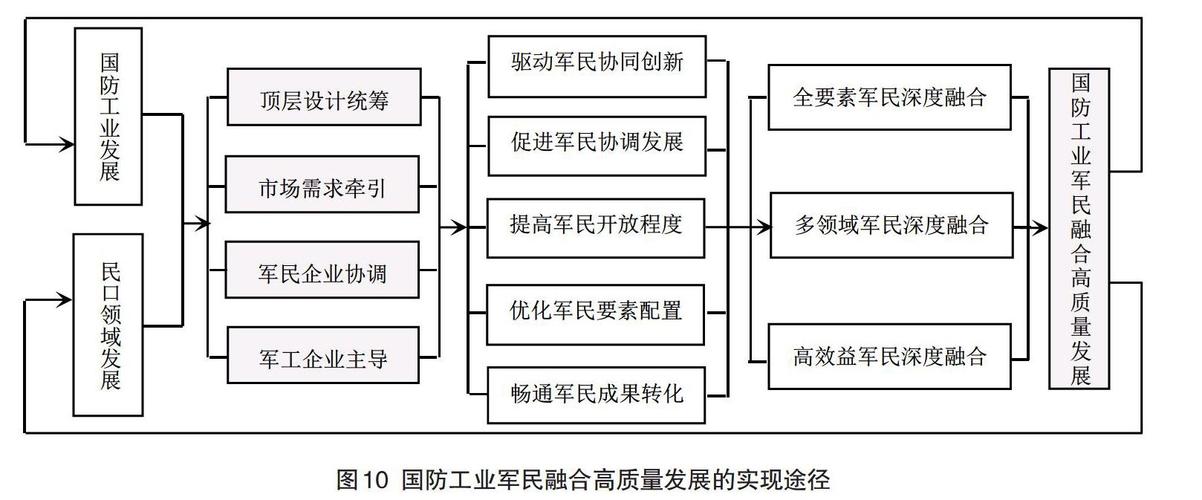

破壁之道:构建国防专利转化的生态系统

1 制度创新:建立"负面清单+分级解密"机制

建议借鉴上海自贸区经验,建立国防专利转化负面清单制度,除涉及核心机密的技术外,其余均应纳入可转化范围,同时实施动态分级解密机制,对达到保密期限或技术已扩散的专利及时降密,某军工大省试点显示,此举可使可转化专利数量提升40%以上。

2 平台赋能:打造军民融合"专利银行"

借鉴商业银行运作模式,构建区域性国防专利运营平台,通过"集中托管-专业评估-精准匹配-增值服务"的闭环体系,破解信息不对称难题,成都某平台运行两年间,已完成专利交易额超50亿元,技术合同登记数增长300%。

3 金融创新:设立颠覆性技术转化基金

建议设立国家级军民融合产业引导基金,采用"母基金+子基金"架构,引导社会资本共同参与,可借鉴以色列"YOZMA计划"经验,对早期项目给予70%-80%的风险补偿,深圳某基金实践表明,这种模式能使社会资本参与度提升2-3倍。

4 人才培育:构建"技术转移工程师"体系

在重点高校开设技术转移专业硕士项目,培养懂技术、通管理、知法律的复合型人才,同时建立技术经纪人认证制度,打造专业化服务队伍,北京理工大学试点培养的首批50名技术转移硕士,就业率达100%,平均起薪是普通工科硕士的1.8倍。

案例启示:国内外成功经验借鉴

1 美国DARPA模式:项目经理人制度

DARPA通过赋予项目经理人充分自主权,使其能够跨越"死亡之谷"全程主导技术转化,典型如GPS技术,从军事专用到民用普及,创造了超万亿美元的市场价值,其核心在于让听得见炮声的人指挥战斗的灵活机制。

2 西安光机所模式:"研究所+孵化器+基金"三位一体

该所通过拆除围墙办孵化器,设立专项基金,成功转化多项军用光学技术,培育出炬光科技等上市公司,其经验表明,科研机构主动拥抱市场是破解转化困境的关键。

走向深度融合的新征程

站在新的历史方位,国防专利转化已不再是简单的技术转移问题,而是关乎国家创新体系效能提升的战略工程,唯有打破思维定式,创新制度设计,构建多元协同的生态系统,才能让"藏在深闺"的国防专利真正成为推动经济高质量发展的"新引擎",这条路虽充满挑战,但前景无限——当最先进的军工技术遇见最活跃的市场力量,必将迸发出惊人的创新活力。

本文由Renrenwang于2025-04-01发表在人人写论文网,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.renrenxie.com/yjslw/45.html